![]() Voici le Soleil tel qu'il est visible en ce moment.

L'image ci-contre est celle du satellite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory, exploité conjointement par l'ESA et la NASA).

Avec (en principe) une nouvelle photo chaque jour, elle nous montre presque en direct les taches solaires, autour de la longueur d'onde 677 nm (donc dans le visible).

Leur nombre est fonction de l'activité du Soleil car celle-ci n'est pas constante.

Voici le Soleil tel qu'il est visible en ce moment.

L'image ci-contre est celle du satellite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory, exploité conjointement par l'ESA et la NASA).

Avec (en principe) une nouvelle photo chaque jour, elle nous montre presque en direct les taches solaires, autour de la longueur d'onde 677 nm (donc dans le visible).

Leur nombre est fonction de l'activité du Soleil car celle-ci n'est pas constante.

Les taches solaires sont la résultante d'une intense activité magnétique au sein de la zone de convection, si puissante qu'elle freine la convection et limite l'apport thermique à la surface du Soleil. Elles sont ainsi moins chaudes de 1 500 à 2 000 degrés que les régions voisines, ce qui suffit à expliquer pourquoi elles nous apparaissent, en contraste, bien plus sombres que le reste de l’étoile. Elle sont pourtant à une température proche de 3000 K. Si on pouvait les observer seules, on les verrait plus lumineuses que la pleine Lune. On remarque que les taches les plus grosses sont constituées d'une zone foncée au centre et d'une autre grise tout autour, la pénombre. La remontée à la surface du Soleil de plasma chaud est visible sous forme de granules d'environ 1.000 kilomètres de diamètre. Ce phénomène de convection peut être comparé à ce qu'on observe dans une casserole d'eau portée à ébullition.

Ces taches solaires ont une taille qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Leur durée de vie n'excède pas le temps mis par le Soleil pour effectuer une à deux rotations sur lui-même (il tourne sur lui-même en 27 jours). En suivant leur évolution pendant plusieurs jours sur la photo ci-contre, on les verra se déplacer de la gauche vers la droite.

En 1826, un modeste astronome amateur, H. Schwabe,

commença un relevé systématique du nombre de taches solaires dans l’espoir de découvrir une nouvelle planète

lors de son passage sur le disque, à l'image des transits de Mercure et Vénus.

Ce programme ne donna pas le résultat escompté,

mais Schwabe constata que le nombre de taches suivait des variations cycliques avec une durée moyenne d’environ 11 ans.

Il découvrit ainsi le cycle de l’activité solaire.

A la même époque l'astronome suisse Rudolph Wolf parvint à reconstituer les cycles solaires depuis 1750.

On sait aujourd'hui que si le cycle moyen est de 11 ans, les courbes oscillent entre 9 et 14 ans (cycles 2 et 4).

Au début d'un cycle solaire, les taches apparaissent de préférence aux latitudes élevées (vers 40°) puis tout au long du cycle, les taches vont se rapprocher de l'équateur jusqu'au début du cycle suivant.

Comme le montre la courbe ci-dessous, représentant l'évolution au cours du temps du nombre mensuel de taches solaires (International Sunspot Number), 2019 était une année plutôt pauvre en nombre de taches car elle correspondait à la fin du cycle 24 du Soleil (qui avait débuté en janvier 2008) et au minimum de l'activité solaire. Cependant l'observation du Soleil devrait prochainement redevenir de plus en plus intéressante. En effet, en décembre 2019, le satellite SOHO a observé des taches solaires sur l’hémisphère sud dont la polarité est inversée par rapport aux taches examinées ces dernières années. Ce changement de polarité indique qu’un nouveau cycle solaire a commencé, et donc que le minimum est bien derrière nous. La NASA a d'ailleurs confirmé en sptembre 2020 que le cycle 25 avait débuté depuis le mois de décembre.

![]() Le nouveau cycle appelé « cycle 25 » a donc officiellement commencé en décembre 2019 lorsque ces taches solaires ont été cataloguées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Les scientifiques de la Nasa et la NOAA, réunis dans le Space Weather Prediction Center de la NOAA,

s'attendaient à ce que l'activité du Soleil augmente crescendo pour atteindre un pic d'activité prévu vers juillet 2025.

Ce nouveau cycle solaire s'annonçait à lépoque au moins aussi faible que le cycle 24, voire plus faible.

Ils prévoyaient même que ce cycle serait le plus faible que nous ayons connu depuis 200 ans.

Plus largement, les chercheurs imaginaient que les cycles pourraient s'affaiblir jusqu'à atteindre, entre 2050 et 2070, un minimum nommé minimum d'Eddy.

Une activité qui, toujours selon leurs estimations initiales, devait alors plafonner autour des 115 taches sombres par mois.

Le minimum d'activité solaire que nous avions déjà vécu en 2008 était déjà le plus bas qui ai été enregistré depuis 1913.

En 2008 les astronomes ont commencé à s'inquiéter d'un retard de deux ans dans l'apparition des taches.

Certains scientifiques pensaient déjà que les taches pourraient bien disparaître pendant plusieurs décennies comme cela s'est déjà produit par le passé.

Le nouveau cycle appelé « cycle 25 » a donc officiellement commencé en décembre 2019 lorsque ces taches solaires ont été cataloguées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Les scientifiques de la Nasa et la NOAA, réunis dans le Space Weather Prediction Center de la NOAA,

s'attendaient à ce que l'activité du Soleil augmente crescendo pour atteindre un pic d'activité prévu vers juillet 2025.

Ce nouveau cycle solaire s'annonçait à lépoque au moins aussi faible que le cycle 24, voire plus faible.

Ils prévoyaient même que ce cycle serait le plus faible que nous ayons connu depuis 200 ans.

Plus largement, les chercheurs imaginaient que les cycles pourraient s'affaiblir jusqu'à atteindre, entre 2050 et 2070, un minimum nommé minimum d'Eddy.

Une activité qui, toujours selon leurs estimations initiales, devait alors plafonner autour des 115 taches sombres par mois.

Le minimum d'activité solaire que nous avions déjà vécu en 2008 était déjà le plus bas qui ai été enregistré depuis 1913.

En 2008 les astronomes ont commencé à s'inquiéter d'un retard de deux ans dans l'apparition des taches.

Certains scientifiques pensaient déjà que les taches pourraient bien disparaître pendant plusieurs décennies comme cela s'est déjà produit par le passé.

En effet, ce ne serait pas la première fois, car de 1645 à 1715, on n’a observé aucune tache sur le Soleil. Curieusement, cette absence d’activité de notre étoile a coïncidé avec une période de grand froid sur la Terre. Baptisée le minimum de Maunder, cette interruption du cycle solaire semble bien corrélée à ce que les climatologues appellent le Petit Âge glaciaire. Sous Louis XIV, la Seine gèle à plusieurs reprises en hiver et on est obligé, à Paris, de débiter le vin des tonneaux à la hache. L'hiver 1709 est particulièrement glacial en France, avec des températures de -30°C à Paris, -20°C à Bordeaux.

En avril 2024, les scientifiques avaient révisé leur position en rapprochant la date du maximum solaire et en l'estimant à environ 185 taches visibles sur le Soleil par mois. Depuis, de nombreux signes ont montrés que le Soleil se déchaînait de plus en plus. En juin 2024, le nombre de taches solaires a atteint sa valeur la plus élevée depuis plus de 20 ans. Et une tache solaire s'est développée jusqu'à la taille de 10 fois notre Planète. Le nombre d'éruptions solaires de classe X, M et C a augmenté, lui aussi. La bonne nouvelle, c'est que cela nous promet aussi des aurores boréales plus nombreuses, plus étendues et plus spectaculaires dans les prochains mois. Un peu comme la tempête d'aurores polaires qui a pu être admirée début mai jusque dans le Sud de la France.

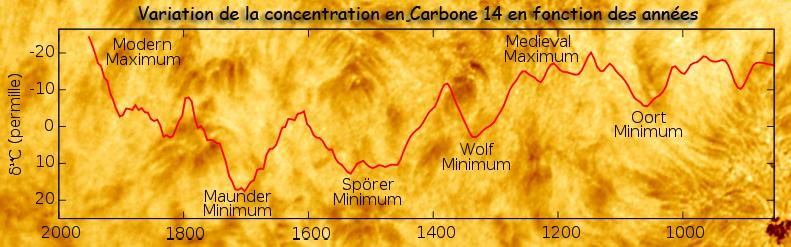

Il est possible de reconstituer l'activité magnétique solaire passée (liée à l'éclairement) en étudiant l'abondance sur Terre de certains isotopes (carbone 14, béryllium 10 et chlore 36), les cosmonucléides, qui se forment par interaction du rayonnement cosmique ( flux de particules issues de l'espace) avec les molécules de l'atmosphère. Le renforcement de l'activité solaire se traduit par un vent très puissant qui tend à détourner les rayons cosmiques de notre planète, et donc à affaiblir la production de cosmonucléides. Ainsi l'analyse spectrale de la courbe du carbone 14 a permis de mettre en évidence d'autres périodicités dans l'activité solaire, en particulier celle de cycles d'environ 200 ans et 2300 ans. Toute ces études montrent que les minima d'éclairement sont nombreux et que le Soleil a passé une partie importante des derniers millénaires en phase calme, avec probablement un éclairement plus faible.

Pour le dernier millénaire, il semble que les fluctuations solaires soient à l'origine de changements climatiques importants tels l'optimum médiéval (période plus chaude centrée sur le XIIe siècle) ou le petit âge glaciaire (période de froid qui a touché l'Europe entre environ 1550 et 1850) . Deux périodes de quasi absence de taches solaires (minimum de Spörer de 1400 à 1510 et minimum de Maunder de 1645 à 1715) seraient ainsi associées au petit âge glaciaire. L'optimum médiéval et le réchauffement récent correspondent par ailleurs à deux minimum du radiocarbone tandis que la période du petit âge glaciaire coïncide avec un maximum. Les minima prolongés d'activité solaire semblent correspondre à des périodes d'avances glaciaires et de refroidissement climatique.